“Le vent se lève, il faut tempter de vivre”

“S’alza il vento, bisogna tentare di vivere”

Paul Valéry

.

“Kaze tachinu”, l’ultimo lungometraggio di animazione diretto da Miyazaki Hayao, prende il nome dai versi di Paul Valéry, citati in apertura dell’omonimo libro dello scrittore Hori Tatsuo (1904 – 1953). Questo testo, insieme a “Zero sen – sono tanjo to eiko no kiroku” di Horikoshi Jiro (1903 – 1982), costituisce il riferimento letterario del film che, per la prima volta nella vasta produzione del regista giapponese, si ispira a un personaggio realmente esistito.

Egli ha sovrapposto la vita del famoso ingegnere Horikoshi Jiro a quella di Hori Tatsuo e ne ha tirato fuori “Jiro”, il protagonista.

.

Non c’è dubbio, “Kaze tachinu” non solo non è un film per bambini ma, forse, non è neppure un film facilmente esportabile all’estero.

Non c’è dubbio, “Kaze tachinu” non solo non è un film per bambini ma, forse, non è neppure un film facilmente esportabile all’estero.

Si tratta di una pellicola intensissima dentro cui Miyazaki Hayao getta molte, moltissime tracce, così tante che si fatica persino a seguirle tutte, almeno nel senso occidentale del termine (che vuole cioè che ogni tema venga approfondito a sufficienza da risultare al pubblico di facile comprensione e dotato di un suo chiaro inizio e di una sua altrettanto precisa fine).

Ed il messaggio, solitamente evidente nei suoi film (che sia ecologico, sentimentale, sociale o altro), qui non appare nè univoco nè definito.

Tra i vari filoni narrativi, preponderante è quello che narra la vita del protagonista, Jiro, la cui esistenza è tutta incentrata sull’inseguimento di un sogno immenso – quello di costruire un “bellissimo aereo” 「僕は美しい飛行機を作りたい」– , sulla dedizione e sulla passione smisurata che egli nutre per la progettazione dei veivoli, sul solidissimo sistema di valori che possiede e che fa di lui non solo un geniale ingegnere ma una grande persona.

Vi si intreccia poi il più esile ma resistentissimo tema dell’amore che, come un’aquilone, rimane impigliato alla vita di quest’uomo gentile e ne fa un individuo ancora più consapevole: quando si è trovata la persona giusta, sembra suggerirci, la durata non conta. Giorno per giorno, tenendosi per mano, si procede e si cura ogni ora, ogni minuto che ci è stato donato da trascorrere insieme.

È anche la storia di un Giappone che fatica a raggiungere l’Europa, che l’insegue e non si arrende. Il periodo subito antecedente alla seconda guerra mondiale fa da cornice e sfondo a questa storia individuale e insieme corale, raccontata con un amore che mai, forse, avevo percepito così forte nelle opere di Miyazaki.

È anche la storia di un Giappone che fatica a raggiungere l’Europa, che l’insegue e non si arrende. Il periodo subito antecedente alla seconda guerra mondiale fa da cornice e sfondo a questa storia individuale e insieme corale, raccontata con un amore che mai, forse, avevo percepito così forte nelle opere di Miyazaki.

Vi si avverte la voglia del regista di dire ancora di più, di raccontare la forma dei desideri di alcune persone e di una nazione, di come un sogno investe un ragazzino e lo trascina verso il suo destino, di come una bambina trasformatasi in adulta non smette di lottare, cresce con la preghiera di un incontro e affronta la malattia con la caparbietà che solo una donna innamorata sa possedere.

La sospensione in “Kaze tachinu” resta, ma il sogno è esaudito, l’amore è conosciuto, la bellezza sempre percepita.

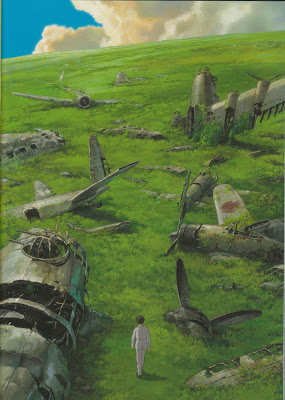

Visivamente “Kaze tachinu” è d’una bellezza che toglie il fiato. Miyazaki disegna paesaggi di un Giappone che la città oggi ha forse perso ma che cova ancora in provincia, sguardi di un paese estremamente povero che cerca in tutti i modi di accelerare il passo per non rimanere indietro. Una sensazione, questa, che solo il sud-est asiatico e forse la nostra Europa dell’est è in grado di comprendere a fondo. Rincorrere chi è avanti senza però perdere se stessi e la propria identità, guardare al futuro senza gettare via il passato, ciò che procede a passo lento è complicato. Ci vuole coraggio e genio, ma ci si può riuscire. I riferimenti a questo tema sono disseminati in tutta la pellicola e costituiscono una traccia sotterranea imprescindibile dal resto.

La varietà del disegno oltretutto è impressionante. Miyazaki ci mostra Tokyo, Nagoya, Karuizawa, la Germania prebellica, treni, abitazioni squisitamente giapponesi (dove verrebbe voglia di trasferirsi immediatamente), campagna e città, interni di aerei, alberghi, studi di progettazione, portaaerei etc. etc. Si resta rapiti, incantati.

Gli effetti sonori sono degni di nota. Il terribile terremoto del Kanto, l’elica degli aerei sono resi nel suono da voci umane. Ogni dettaglio è curato, ogni disegno raggiunge la perfezione, ogni suono architettato. Lo spettatore, al di là della comprensione profonda della storia e del finale, non potrebbe mai restare deluso.

La dimensione onirica è assai presente in questo film. Nei sogni, tra l’altro, compare un mentore tutto italiano, Gianni Caproni, che guida Jiro dall’inizio alla fine della sua avventura, fino alla realizzazione del sogno.

La dimensione onirica è assai presente in questo film. Nei sogni, tra l’altro, compare un mentore tutto italiano, Gianni Caproni, che guida Jiro dall’inizio alla fine della sua avventura, fino alla realizzazione del sogno.

Arriverà la guerra ma essa non è protagonista. Per Jiro ciò che conta è il “bellissimo aereo” che vuole far volare, solo quello.

Del resto, come viene chiaramente scritto dal produttore Suzuki Toshio nel libricino che ha accompagnato l’uscita del film nelle sale:

「戦闘機が大好きで、戦争が大嫌い。駿は矛盾の人である。」

“Miyazaki ama gli aerei da guerra, ma detesta profondamente la guerra. Hayao (Miyazaki) è un uomo pieno di contraddizioni”

*Le immagini sono tutte tratte dal libricino suddetto e qui sotto trovate la canzone che accompagna il film.

**Ho volutamente eliminato dati troppo precisi della trama onde evitare di togliervi il piacere della visione. Gli spoiler non sono mai apprezzabili.

♫ ”ひこうき雲” 荒井由実