「様子を見ましょう」 o delle certezze

L’estate arriva vociando, stretta nelle divise corte dei bambini, con i loro cappellini gialli e le ginocchia che sbocciano – graffiate spesso di nuove esperienze – dai pantaloni corti, dalle gonnelline a sbalzi. Giunge alzando le braccia e stendendo gli indici all’orizzonte, nelle scolaresche che in questo periodo dell’anno sono tutte impegnate nei 「修学旅行」/shūgakuryokō/ ovvero le gite di fine anno. Mentre il paesaggio si riempie dell’infiorescenza globosa delle ortensie, della pioggia che picchietta sui loro capi pesanti sostenuti nel rosa, blu e violetto da gambi affidabili e robusti, l’estate si sfrega le mani preparando i cori di cicale. Manca poco.

L’estate arriva vociando, stretta nelle divise corte dei bambini, con i loro cappellini gialli e le ginocchia che sbocciano – graffiate spesso di nuove esperienze – dai pantaloni corti, dalle gonnelline a sbalzi. Giunge alzando le braccia e stendendo gli indici all’orizzonte, nelle scolaresche che in questo periodo dell’anno sono tutte impegnate nei 「修学旅行」/shūgakuryokō/ ovvero le gite di fine anno. Mentre il paesaggio si riempie dell’infiorescenza globosa delle ortensie, della pioggia che picchietta sui loro capi pesanti sostenuti nel rosa, blu e violetto da gambi affidabili e robusti, l’estate si sfrega le mani preparando i cori di cicale. Manca poco.

Arriva con i sandali ai piedi e involuzioni capricciose di freddo e di caldo che raccontano l’indecisione recente di ogni stagione. Fuochi d’artificio che si schiudono in cielo come fiori scarlatti dalle lunghe code di manjushage (Lycoris radiata o Gigno Ragno Rosso) e chiacchiericcio che s’attarda fuori dalla stazione, oltre l’uscio di casa. Ragazzini che nel lungo tramonto si tirano un pallone, un padre ed un figlio che si scoprono amici in una palla da baseball e in un guantone.

Mi preparo alle conferenze estive che mi porteranno in Hokkaido, poi a Londra, infine a Kobe. Non penso ai vestiti, ma alle parole. Alla negoziazione costante del significato che salta da una lingua a un’altra e tenta di dire quasi la stessa cosa, lasciandomi addosso in egual misura piacere e frustrazione. Non avrò più la Gigia tra le mani ma sarà costante lì, a pascolarmi gioiosa nel cuore; Sousuke sarà nel mio abbraccio anche quando ci troveremo in due paesi separati da un mare e migliaia di chilometri di terra, così accadrà anche con Ryosuke che ultimamente mi manca anche quando siamo l’uno accanto all’altra.

Solo un mese scarso alla fine del semestre, s’affrettano i preparativi degli esami.

Solo un mese scarso alla fine del semestre, s’affrettano i preparativi degli esami.

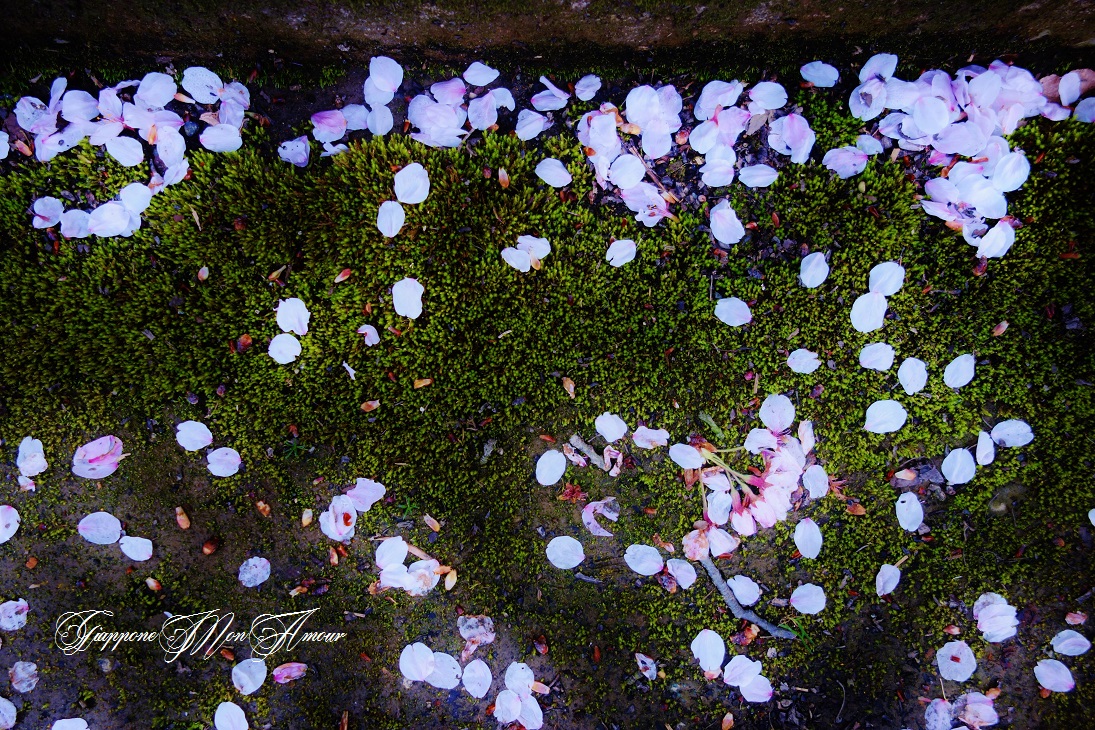

È l’estate, il battito di ciglia tra primavera e autunno.

「様子を見る」 /yōsu wo miru/;「様子を見ましょう」 /yōsu wo mimashō / è il nostro “stare a vedere”, “vediamo come si evolve la situazione”, “vediamo un po’ come vanno le cose”, “vediamo…”.

Si usa con una frequenza tale, ed in contesti tanto ampi, da sembrarmi espressione capace di decifrare quel senso di fatalità partecipe di cui è fatta in buona parte l’attesa giapponese.

Lo si pronuncia spesso sul ciglio di una strada che nel mezzo si interrompe. Dal dottore, per esempio, di fronte ad una diagnosi che non può che essere imprecisa (perchè mancano dati, perchè ogni corpo si rivela differente), o quando si espone un problema che ci assilla e l’altro (dal caro amico al cameriere che ci mette in lista d’attesa per l’ingresso a un ristorante) cerca di fornirci una soluzione momentanea. Quando non si può prevedere quello che accadrà, ci si ferma e si resta a guardare.

I giapponesi del resto non danno mai certezze. Preferiscono rimanere in bilico su un filo, tenendoti per mano se serve, ma senza sbilanciarsi. Difficilmente di fronte ad una domanda complicata (soprattutto se richiede un investimento di tempo o di denaro, l’aspettativa di qualcuno, un seppur minimo rischio di deludere, di non riuscire, di non poter far fronte ad eventuali complicazioni di salute) un giapponese risponderà subito di sì, che esaudirti è in suo potere. Questa consapevolezza a volte estrema dei problemi, mi rilassa incredibilmente.

I giapponesi del resto non danno mai certezze. Preferiscono rimanere in bilico su un filo, tenendoti per mano se serve, ma senza sbilanciarsi. Difficilmente di fronte ad una domanda complicata (soprattutto se richiede un investimento di tempo o di denaro, l’aspettativa di qualcuno, un seppur minimo rischio di deludere, di non riuscire, di non poter far fronte ad eventuali complicazioni di salute) un giapponese risponderà subito di sì, che esaudirti è in suo potere. Questa consapevolezza a volte estrema dei problemi, mi rilassa incredibilmente.

Non riceverò promesse false, nessuno verrà a sbandierarmi i suoi poteri, facili “sì” che dovrà poi puntualmente ritrattare o, peggio, impormi sotto forma di conseguenze successive.

Più frequentemente mi sarà detto di no e allora andrò a cercare altrove o resteremo invece tutti, pazientemente, a guardare che succede. Perchè spesso dopo un no, sboccia un prodigioso sì.

「様子を見て決めましょう」/yōsu wo mite, kimemashō/

Personalmente, per carattere e principio tendo a dire sempre sì ma poi, faticosamente e pungolata dai sensi di colpa, devo spesso ritrattare l’entusiasmo, riformulare i confini delle mie possibilità.

Se questo mio sopravvalutarmi mi aiuta a fissar scadenze di scrittura, a prendere impegni per conferenze e tendenzialmente a rispettare i tempi di consegna, sul piano privato non è ugualmente vantaggioso. È doloroso scoprirsi insufficienti, e dispiace non essere all’altezza.

Se questo mio sopravvalutarmi mi aiuta a fissar scadenze di scrittura, a prendere impegni per conferenze e tendenzialmente a rispettare i tempi di consegna, sul piano privato non è ugualmente vantaggioso. È doloroso scoprirsi insufficienti, e dispiace non essere all’altezza.

Eppure l’errore non sta nel negarsi – che è anzi diritto sacrosanto ed esercitato fin troppo poco se si vuol arrivare a qualcosa di grande nella vita – ma nell’iniziale, leggero, dire sì. Valutarsi esattamente per quello che si è, senza cadere nell’eccesso o nel difetto, senza sopravvalutarsi o sottovalutarsi, è sapienza che forse l’età e la saggezza porteranno.

Per ora, cercando come sempre di ricavare il meglio dall’esperienza di vivere nel mezzo di questa cultura d’oriente, tra questa gente mite e rispettosa, mi dico di fare tutto senza fretta, di non saltare a conclusioni (spesso errate), di non precipitarmi a fare qualcosa di avventato, nè di promettere quanto non son certa di poter dare, che sia tempo, parola, incontro od altro ancora.