却来 o del migrare da uno Stato d’Animo a un altro

Mi imbatto spesso in parole misteriose. Accade quando cerco qualcosa e mi si apre un’altra finestra, quando l’occhio supera una linea nel dizionario e salta su una poco più giù o più su, quando una assonanza di kanji mi rinvia a un termine di cui non ero certo alla ricerca. E come tutto quanto “non si cercava ma accade”, lo accolgo con meraviglia.

Non sempre annoto queste parole, faccio come quei coraggiosi scrittori e cantautori che, fidandosi della propria memoria, credono che una buona idea sia destinata a tornare, altrimenti è giusto svanisca.

Ci sono termini sconosciuti che il vocabolario monolingue spiega veloce, e che invece il dizionario dal giapponese ad altre lingue ignora del tutto. Salta la corda, le lascia fuori dal cerchio.

Ed ecco kyakurai, stamattina, infilarsi nella mia vita dopo una lunga passeggiata tra mare e templi, in cui scarpe già molto consunte e una borsa macchiata qui e là, mi portano alle spalle del Grande Buddha. Cercavo l’etimologia di karyūkai 花柳界 ovvero il “mondo dei fiori e dei salici”, lì dove i fiori erano le prostitute e i salici le geisha nei quartieri di piacere del Giappone antico.

Ho sbagliato però l’ordine delle sillabe ed è venuto a me questo termine desueto.

Kyakurai 脚来 è infatti parola rarissima, che nessuno utilizza. Emerge nel vocabolario come una voce sola, che si erge in un tempo che non c’è più e che non tornerà. Eppure è bellissima la definizione

「ある境地に達した後に、またもとも境地にたちかえること」 ovvero “dopo essere giunti a un certo stato d’animo, tornare di nuovo allo stato mentale precedente”.

「ある境地に達した後に、またもとも境地にたちかえること」 ovvero “dopo essere giunti a un certo stato d’animo, tornare di nuovo allo stato mentale precedente”.

Lo è nella poesia, nei recitativi del teatro Nō.

Kyaku 脚 è il kanji di “indietreggiare, ritirarsi, retrocedere, cedere passi”. Rai 来 è “venire, giungere, avvicinarsi qui”, a noi che definiamo nella frase il punto di vista.

Giungere nello Stato dell’Animo, arretrare, fare un’inversione a U. Riannodare i propri passi e tornare allo Stato che, all’inizio, ci accoglieva, in cui abitavamo.

Mentre mi infilo in stradine gorgoglianti, fiumiciattoli ai piedi, pareti di vegetazione sul fianco delle montagne, rifletto sul fatto che forse è bello parere sempre una turista.

Lo sono per via del mio aspetto occidentale, per le movenze del corpo, per le proporzioni, quelle stesse che in tanti anni di vita in Giappone mi rendono ormai subito riconoscibile uno straniero, anche quando è di spalle.

Non me la prendo, non ho nulla da dimostrare. Anzi, a esser turisti si comunica forse la gioia della scoperta, della pausa, dell’inedito che scarta, e indaga la realtà che mostra il punto più molle, perché allegro, senza le spine della routine che usura. Si è come nuovi di zecca quando si viaggia. Nulla rivela il passato della nostra creazione. Potremmo esser liberi da pensieri, esenti da ogni stortura. Proprietari di vite scintillanti.

Mi rifletto in quegli sguardi un poco distanti, compiaciuti di dispensare la bellezza dei luoghi in cui vivono loro, indulgenti perché “lei non ne conosce la fatica”, “ ei non parla la lingua”. Così devo sembrare mentre a grandi falcate e repentine interruzioni attraverso Kamakura e Tōkyō.

Godo di ogni santuario, di ogni asilo che apre negli strilli dei bimbi, i saluti dalla soglia delle madri e della nonne, i papà con i piccoli sul sedile della bicicletta.

Mi faccio contagiare da quello sguardo ogni mattina, in qualunque parte del Giappone io sia. Cammino, mi scopro turista della mia bellissima vita. Torno a casa che i bimbi, i miei, si sono svegliati, il padre tiene il più piccolo in braccio e ognuno, ha in bocca uno spazzolino.

L’altro è a terra, nella prospettiva migliore per guardare i suoi trenini sfrecciare sui blocchi di gomma che attutiscono le cadute, i passi esitanti del piccolo, quelli esuberabti del grande.

Infilando le scarpe, con Sousuke, Emilio giunge barcollando all’ingresso. Sousuke gli struscia le labbra sul capino, “Ciao Binbo” gli dice, schioccando un altro piccolissimo bacio che crocchia come una foglia sotto la suola, l’autunno che timidamente s’affaccia e subito, intimidito, pare ritirarsi.

Infilando le scarpe, con Sousuke, Emilio giunge barcollando all’ingresso. Sousuke gli struscia le labbra sul capino, “Ciao Binbo” gli dice, schioccando un altro piccolissimo bacio che crocchia come una foglia sotto la suola, l’autunno che timidamente s’affaccia e subito, intimidito, pare ritirarsi.

Certe parole sono come una chiave senza un cassetto, un chiavistello senza una porta.

E mentre mi siedo al caffè, per scrivere i Ringraziamenti e recuperare i nomi di luoghi e persone cui devo ora riconoscenza, cercando una parola che ormai neppure ricordo, scopro kyakurai. Cosa è, mi domando. Cosa significa esattamente “dopo essere giunti a un certo stato d’animo, tornare di nuovo allo stato mentale precedente”? Lo si può usare con qualunque emozione? Quanto tempo richiede questo andare a venire da un luogo a un altro del cuore?

Se non fosse già quasi in stampa, pronto per uscire e depositarsi tra gli scaffali delle librerie di mezza Italia, sarei tentata di riaprire una qualche fessura tra le pagine di WA (così, riassumendo, si chiama questo libro dal titolo lieve e dal contenuto denso) e inserire kyakurai.

Ma le parole sono così tante, il libro già stracolmo di cose, e io mi riservo di custodire le altre da qualche parte di quel cuore-mente, kokoro, che costituisce proprio una delle voci del libro in uscita per Vallardi.

Ma le parole sono così tante, il libro già stracolmo di cose, e io mi riservo di custodire le altre da qualche parte di quel cuore-mente, kokoro, che costituisce proprio una delle voci del libro in uscita per Vallardi.

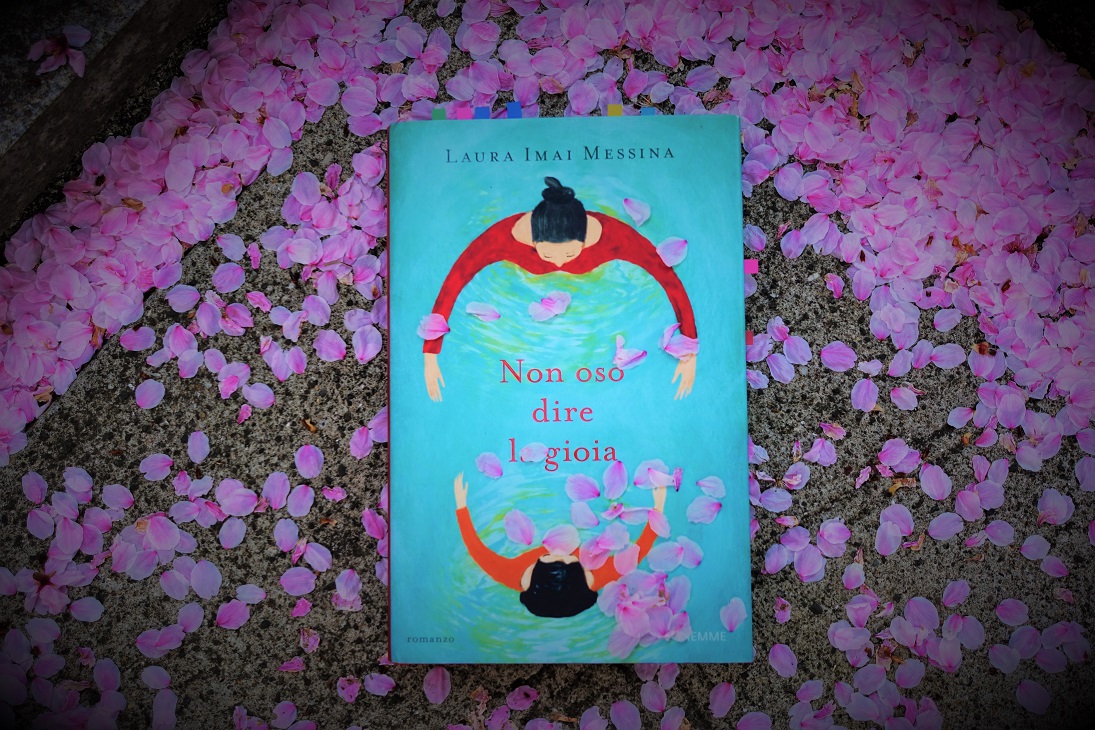

La gioia, davvero, non oso dirla per quanta è. Un annus mirabilis, questo, in cui narrativa e saggistica si tengono per mano e, se uno (WA) spiega i concetti e le emozioni alla base del pensiero giapponese, l’altro (NON OSO DIRE LA GIOIA) racconta in fiction l’applicazione di quegli stessi concetti tra oriente e occidente, riflessioni e valori ormai profondamente radicati nella sottoscritta e, di conseguenza, in tutti i personaggi che sono arrivati e arriveranno nelle mie storie.

Andare e tornare, che meraviglia. Dalla gioia, allargarsi verso il dispiacere, per tornare ancora alla gioia. Dalla nostalgia, al distacco, rituffandosi nella nostalgia. È un po’ come scegliere di essere esattamente dove si è, per il fatto d’essersi accorti di voler stare lì, e non altrove. E nel viaggio da uno Stato a un altro, riempirsi di nuove parole.

Kyakurai.

Che belli i ritorni~