I nomi di mio figlio

Un bambino blu che non voleva arrivare, le lacrime, e poi: “Hai un daruma nella pancia”

Per anni tutte le strade hanno avuto il nome di mio figlio. Tōkyo, che nomi di strade non ne ha, accoglieva placida il mio desiderio e mi lasciava giocare. Era tuttavia un nome sbagliato, di pura invenzione. Di città in città quel figlio che non arrivava acquistava un nuovo nome. A Ravenna lo chiamavamo “Teodoro”, in omaggio al re degli Ostrogoti, a Hakodate “Toshizo”, come l’eroe della resistenza Meiji. Ci divertivamo da matti a immaginare di concepirlo in un posto diverso del mondo, a onorarlo estraendone un suono e a portarcelo dietro per tutta la vita, per riconoscenza. Di luogo in luogo, in piccoli viaggi che ci allontanavano un poco dall’ossessione maturata per una felicità sempre rimandata, costantemente in là da venire, ci promettevamo che sarebbe accaduto la prossima volta, al massimo quella dopo ancora.

Itsuka dekiru to omou?– domandavo a Ryōsuke una volta nei giorni migliori, anche dieci volte in quelli peggiori – Pensi che un giorno ci riusciremo?

Itsuka dekiru to omou?– domandavo a Ryōsuke una volta nei giorni migliori, anche dieci volte in quelli peggiori – Pensi che un giorno ci riusciremo?

Zettai dekiru yo! – coniugava mio marito, al futuro, convinto – Arriverà, di sicuro!

Parlavamo solo giapponese in quegli anni, e tutta l’archeologica ricerca di una causa, la botanica di un germoglio da impiantarmi nella pancia, l’infertilità e le sue derivazioni, sono e saranno sempre declinati in questa lingua per me.

La tendenza a battezzare le cose l’ho peraltro sempre avuta. Anche nell’infanzia in cui ero così figlia da non potermi immaginare madre, se non in ciò che mi faceva soffrire e mi giuravo non avrei fatto subire a un bambino mio. Anche nell’adolescenza in cui a essere figlia mi pareva ci si destinasse solo a replicare l’errore. Anche nella maturità in cui una creatura finalmente mi pareva una possibilità di riscatto, un arendtiano ricominciare. L’ennesima metamorfosi del nome di mio figlio avvenne una mattina di luglio, davanti a un foglio A4. Sei sfere irregolari, dai bordi frastagliati qui e là, bollicine occhiute a raccontarmi le mie sei possibilità.

Ecco i vostri embrioni – annunciò la dottoressa che mi aveva praticato la Fivet. E accanto a ognuno capeggiava il nome di un colore: bianco, blu, rosso, giallo, verde, nero. Di bello tuttavia c’era solo il blu: Ao, l’unico degno d’essermi trasferito nel corpo. Vi aggiungemmo subito il suffisso confidenziale -kun, inaugurando una frequentazione che speravamo prolungata, la realizzazione del sogno: ecco il nuovo nome di mio figlio, Ao-kun.

Si trattava adesso di fronteggiare un’ attesa, di compitare la speranza di immaginarlo svilupparsi e diventare tutto quanto prometteva. Di sbarazzarsi di ogni nome e farlo diventare carne e ossa. E la gravidanza in effetti cominciò, le hCG parlavano chiaro.

Si trattava adesso di fronteggiare un’ attesa, di compitare la speranza di immaginarlo svilupparsi e diventare tutto quanto prometteva. Di sbarazzarsi di ogni nome e farlo diventare carne e ossa. E la gravidanza in effetti cominciò, le hCG parlavano chiaro.

Tuttavia alla prima ecografia, il verdetto si ribaltò; l’embrione sullo schermo non si vedeva, quel figlio, con il suo carico di nomi idioti, se ne andava da noi. Lo ricordo come il giorno in cui ho pianto tutte le lacrime che avevo messo in serbo da anni. Telefonai a mia madre, cui avevo nascosto persino il desiderio di un figlio, mangiai quattro enormi pizze, sei mochi, inzuppai ripetutamente il pelo della cagnetta. Eppure era anche quello uno scherzo, perché quando mi preparavo psicologicamente già a un nuovo ciclo di Fivet, Ao-kun tornò, recuperando il ritardo, sbattendo il cuoricino sulle pareti del suo nuovo mondo.

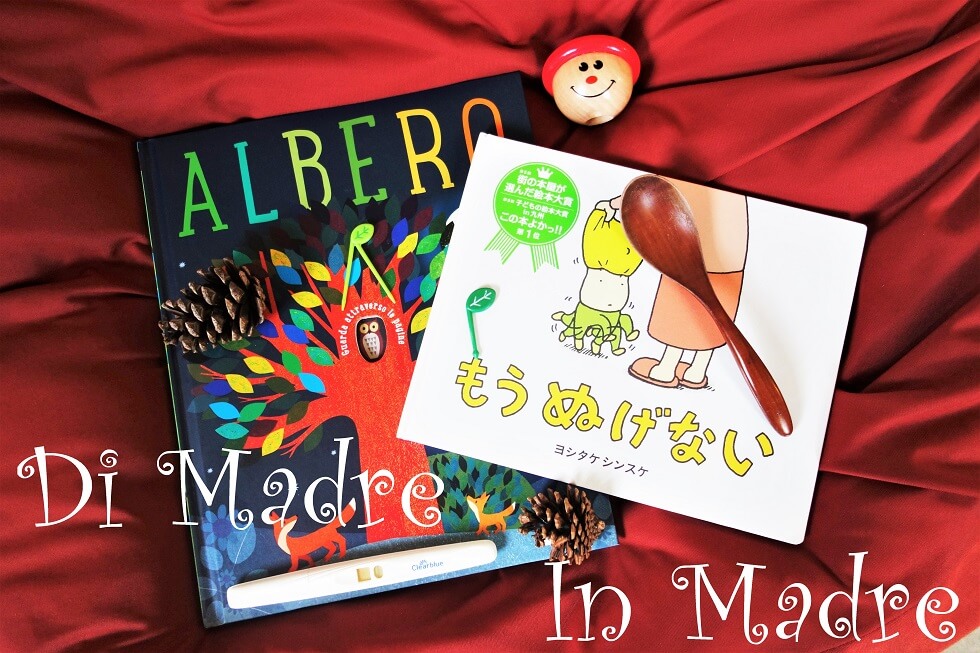

Laura-san, ha un daruma nella pancia – pronunciò la dottoressa, indicando il puntino bianco sullo schermo. Daruma è la bambola tradizionale giapponese, cui si colora un occhio nel desiderio, e l’altro quando esso si avvera, e che soprattutto, per quante volte cade, si rialza. E Darumino fu.

Durante la gravidanza che seguì, tutta slanci e girotondi del cuore, scrissi ogni giorno quel romanzo che tanto parlava della gioia di approssimarsi alla maternità, di come anche una donna sconfitta potesse riscattarsi nell’amore del figlio, di come un’altra si consegnasse a mani alzate alla vita, timorosa eppure pronta a misurarsi con la prossima volta. Disegnavo Clara, disegnavo Momoko, mi allontanavo dal foglio e vedevo me. Architettavo un bel destino per loro, mi auguravo la felicità. Mi calmava, e forse essere scrittrici è questa cosa qui, spiegarsi su un foglio, dirsi – raccontando di altri – chi si è.

Durante la gravidanza che seguì, tutta slanci e girotondi del cuore, scrissi ogni giorno quel romanzo che tanto parlava della gioia di approssimarsi alla maternità, di come anche una donna sconfitta potesse riscattarsi nell’amore del figlio, di come un’altra si consegnasse a mani alzate alla vita, timorosa eppure pronta a misurarsi con la prossima volta. Disegnavo Clara, disegnavo Momoko, mi allontanavo dal foglio e vedevo me. Architettavo un bel destino per loro, mi auguravo la felicità. Mi calmava, e forse essere scrittrici è questa cosa qui, spiegarsi su un foglio, dirsi – raccontando di altri – chi si è.

Non ebbi il coraggio di pensare a un nome proprio per mio figlio fino alla fine. La paura di perderlo ancora era troppa. Poi un giorno, scrivendo, sbagliai a digitare la parola bimbo e finì che Cimbo strinse le dita a Ao-kun e a Darumino per l’ultimo pezzo di strada. E ora che è uscito Non oso dire la gioia e capisco il titolo cosa significasse davvero per me, ora che mio figlio compie due anni e all’anagrafe ha due nomi, ora che di diminutivi e soprannomi ne ha ancora di più, l’augurio per lui e per noi, è di arricchirci di cento altri nomi, uno per ogni passo avanzato nel mondo, appellativi di gioia e di esperienza. Cose da battezzare, nuove storie da raccontare.

*Pezzo originariamente pubblicato su Il Foglio il 02 marzo 2018