Quaderni d’onomatopea giapponese: zaa zaa, potsu potsu

Un temporale estivo, un acquazzone a scrosci e catinelle, e cielo che fu forse nella sera a pecorelle, e acqua acqua, solo acqua. Un diluvio circoscritto come quello che s’è rovesciato sul tetto dell’ospedale il giorno in cui siamo stati dimessi, io e il piccino.

Un temporale estivo, un acquazzone a scrosci e catinelle, e cielo che fu forse nella sera a pecorelle, e acqua acqua, solo acqua. Un diluvio circoscritto come quello che s’è rovesciato sul tetto dell’ospedale il giorno in cui siamo stati dimessi, io e il piccino.

E l’acqua, attraverso i finestroni sovrastanti, che di solito è una visione generale del paesaggio e suono soprattutto, si è fatta cosa che intorbida lo sguardo, la visione accelerata della gente che cerca riparo nella strada, gli ombrelli che esplodono in colore e trasparenze tutto a un tratto, all’entrata frettolosa in un negozio, alla fine delle scale che inaugurano la conclusione della casa e l’inizio della via. Testimoni indifferenti sono un giardinetto dove le altalene stanno ferme, un panda consumato che non ospita bambini sul suo dorso.

Guardo su, verso i finestroni, sussurro al bimbo che suo papà sta arrivando, che odia gli ombrelli quindi certamente non lo ha portato appresso e sarà ora a comprarlo in un kombini vicino alla stazione. E la pioggia, oltre il tetto trasparente, è maestosa. È il cielo tutto. Che lo vedi e già scompare dentro gli occhietti tondi, allungati delle gocce. Le pupille ovali che si sformano sul vetro.

「ざあざあ」 zaa zaa.

È questo il suono dell’acqua in giapponese che quando cade spezza l’aria, mettendola da parte. Non c’è più spazio che per lei.

「ざあざあ」 zaa zaa è il suono della pioggia battente.

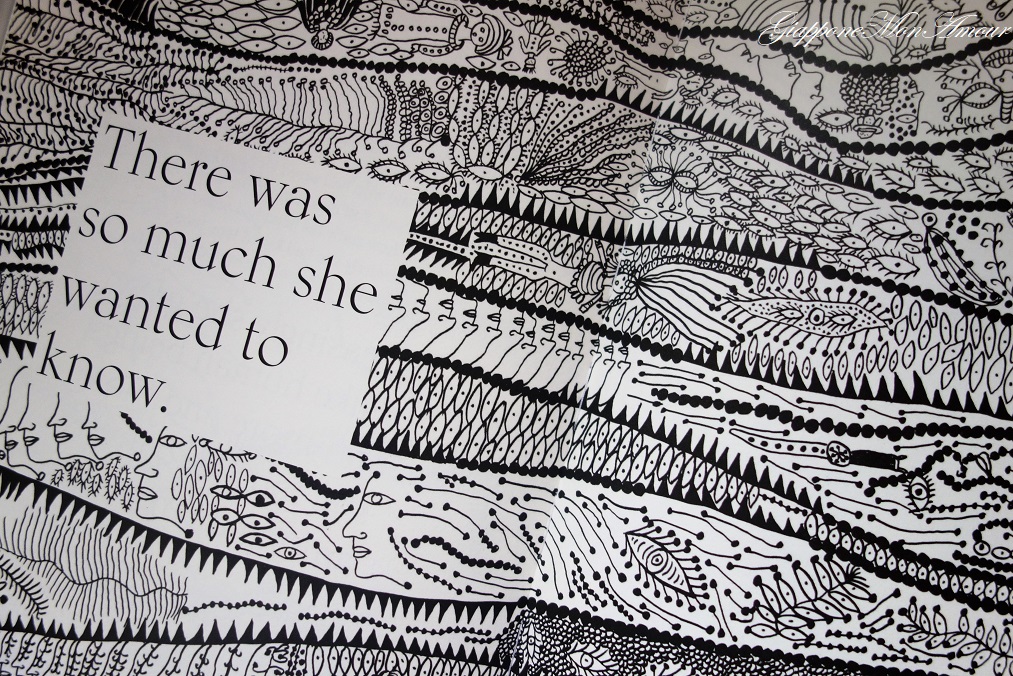

Di「雨」/ame/ che è la “pioggia” e, con diversa intonazione, è anche 「飴」 /ame/ la “caramella”.「ざあざあ」 zaa zaa è anche il suono di disturbo, un canale televisivo che nella notte non trasmette che il bianco e nero d’una schermata instabile, quella nuvola d’insetti che ronza, il disturbato di altoparlanti. Le interferenze radio, il continuo sottofondo, quelli che la nostra lingua definisce anche “disturbi parassiti”.

E mentre dentro raccolgo nei palmi gli ultimi ricordi di questi giorni all’ospedale, il parto, le cure dolci delle ostetriche, i pasti deliziosi, la voce del bimbo che imparo a distinguere da quelle degli altri neonati, Sousuke che incontra per la prima volta il fratello e gli accarezza il testino, e mentre me li metto in tasca e me li schiaccio sul cuore come una toppa per ferite da venire, fuori il cielo fa ancora 「ざあざあ」 zaa zaa.

Ma poi dopo un tempo incalcolato, esso tace nuovamente, come il singhiozzo che si placa all’improvviso, senza accorgimenti, senza rendersene conto.

E allora, nell’onomatopea giapponese, subentra un nuovo suono, quello che indica poche gocce, la grandezza di pois, l‘intervallo tra cose di piccola dimensione, dei puntini.

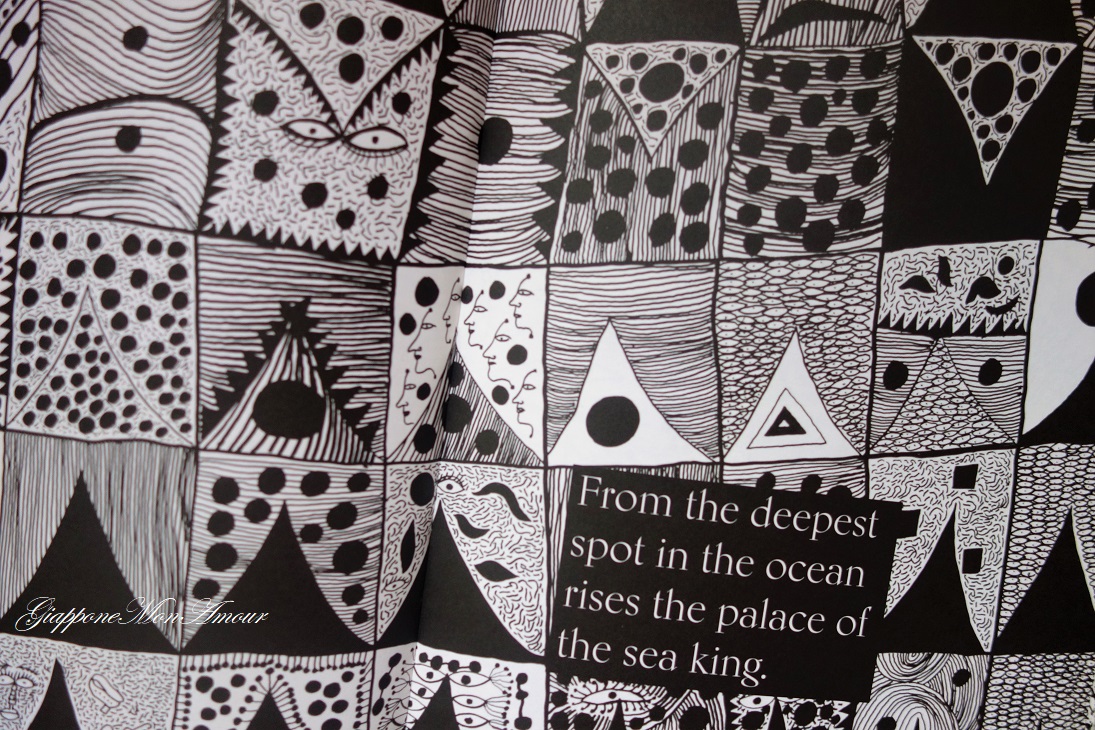

È 「ぽつぽつ」 potsu potsu ed è anche il “poco a poco” quando ad esempio si dipana una storia e se ne raccontano i dettagli con una certa avarizia, il “qui e là” di cose sparpagliate su una distesa assai più ampia, persone, case che allo sguardo appaiano come dei semplici puntini.

Ma poi ecco che la pioggia riprende in un andirivieni, che fa seguire a 「ざあざあ」 zaa zaa 「ぽつぽつ」 potsu potsu, 「ざあざあ」 zaa zaa e 「ぽつぽつ」 potsu potsu.

Ma poi ecco che la pioggia riprende in un andirivieni, che fa seguire a 「ざあざあ」 zaa zaa 「ぽつぽつ」 potsu potsu, 「ざあざあ」 zaa zaa e 「ぽつぽつ」 potsu potsu.

Il taxi arriva infine a prelevarci per portarci verso la nuova vita.

Quando siamo giunti ormai sotto casa, il suono si interrompe .

Il temporale è già finito.

.///////…

…./////..////////……..

** In fotografia tavole della interpretazione grafica della fiaba di Hans Christian Andersen La Sirenetta ad opera di Yayoi Kusama, eclettica artista giapponese che dei puntini ha fatto il suo segno distintivo.